ارتفاع وانخفاض للقرية العجيبة

«A jagal amin ragarewal ha Durbali, minnani hubaru diyam worti ha Cilcilcile… La dernière fois que nous sommes allés à Dourbaly, nous avons appris que de l’eau souterraine avait fait surface à Cilcile, » raconte Fatma. Elle appartient au clan Maare Fulani et est la fille unique du cheikh Mahamat Azaraq, ce qui lui a valu le surnom de Bint asheikh (la fille du cheikh). Elle se réjouit en racontant cette histoire. Quand elle sourit, les lèvres sombres et accentuées fermées, on devine encore sa malice juvénile. Fatma poursuit : « Ils [les habitants de Dourbaly] ont dit : l’eau a jailli sur la terre où se trouvait ton père, le cheikh Mahamat Azaraq. » Quand nous avons appris la nouvelle, nous avons demandé à notre chauffeur de nous emmener à Cilcile, afin que nous puissions voir l’eau de notre père. Un berger, un bâton à la main, s’était arrêté là, avait frappé le sol du pied et de l’eau avait jailli. Par la suite, les gens ont commencé à se rendre à la source, à transporter, à boire et à se laver le visage avec cette eau. Parmi eux se trouvaient des aveugles qui, après s’être lavé le visage, ont ouvert les yeux. Parmi eux se trouvaient des malades qui, après avoir bu, ont été soudainement guéris. Parmi eux se trouvaient des paralysés qui, après avoir bu et s’être baignés dans l’eau, ont pu bouger. Les habitants de Dourbaly dirent : « Nous en avons bu et nous en avons tiré profit. »

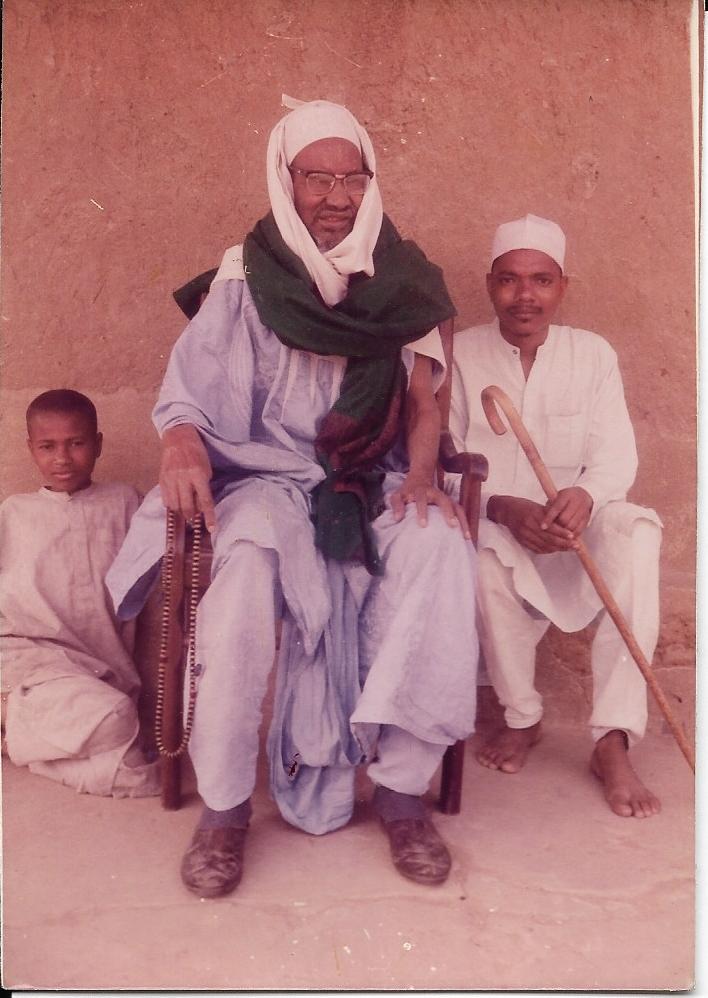

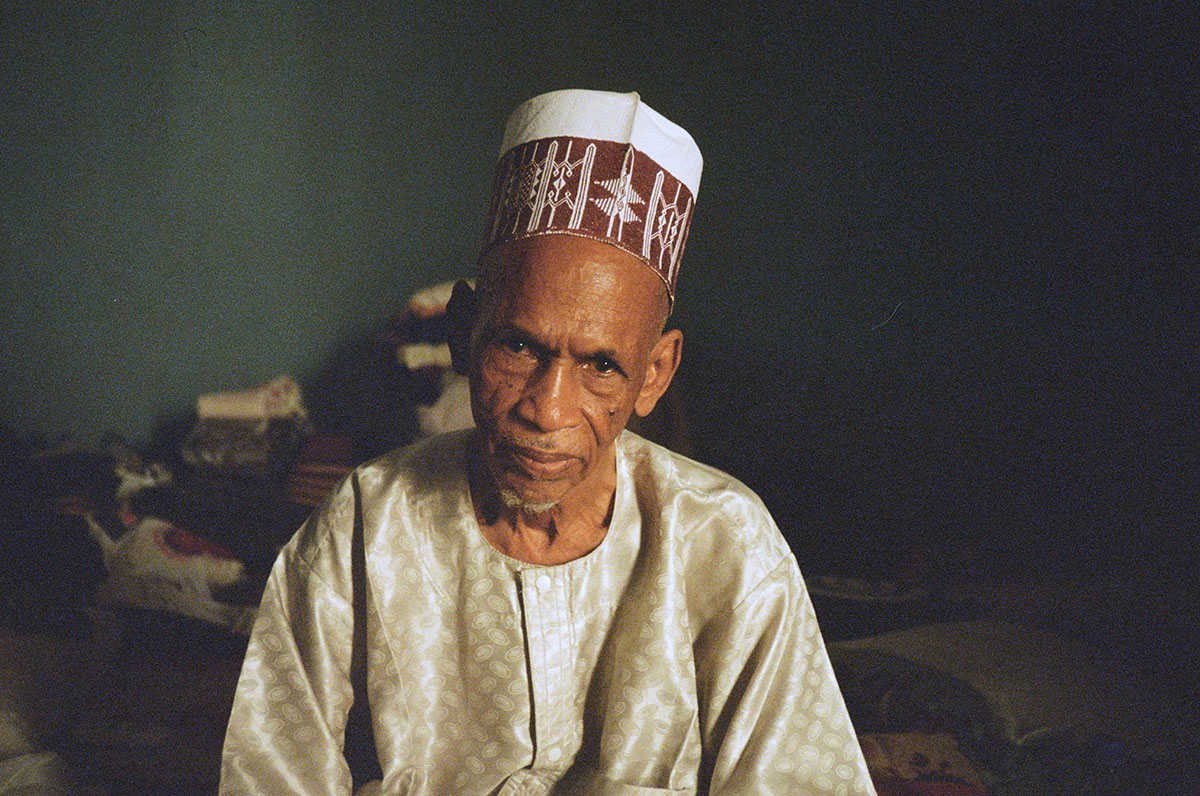

Bint asheikh raconte cette histoire, assise dans sa chambre sombre décorée d’un rideau rose scintillant et de dizaines d’affiches représentant des cheikhs tijani célèbres du Nigeria, du Sénégal et du Cameroun. La chambre se trouve à l’intérieur de la zawya (qui signifie à la fois école coranique et mosquée). Son père a construit cet espace au cœur de N’Djaména en 1973. Le cheikh Mahamat Azaraq était un chef religieux, un érudit, un éleveur et un agriculteur originaire du Cameroun et du Nigeria. Il était un disciple du savant sénégalais Cheikh Ibrahim Niasse et un élève émérite du Cheikh Ahmad Abu al-Fatih al-Yarawi dans le Nigeria fédéral. À son tour, Cheikh Ahmad Abu al-Fatih était un élève de Cheikh Ibrahim Niasse. Cheikh Mahamat Azaraq a joué un rôle clé dans la diffusion de l’ordre Tijani au Tchad. Il était l’un des neuf cheikhs à qui Cheikh Ahmad Abu al-Fatih a envoyé une lettre leur accordant une autorité absolue sur les affaires de l’ordre religieux au Tchad. Cheikh Mahamat Azaraq est décédé en 2001, mais il a laissé une empreinte indélébile sur la communauté peule et tijani qui se trouve au nord, à l’est, au sud et à l’ouest de N’Djaména. Les communautés du Tchad au Cameroun et du Nigeria au Sénégal connaissent ses actes et son nom et croient en l’intervention surnaturelle du cheikh dans le monde humain. À l’instar des habitants de Dourbaly qui goûtent, sentent et voient l’eau du puits magique qui aurait des vertus curatives. L’engagement sensoriel reflète la vision du monde d’une communauté peule en admiration et l’importance religieuse continue du cheikh. Mais le miracle ne s’arrête pas là. Il attire l’attention sur l’objet du désir, l’eau curative, dans une communauté qui est confrontée à des risques sanitaires et à des pénuries d’eau depuis au moins les années 1950.

Les auteurs de cet article sont Said Aboubakar, petit-fils du cheikh Mahamat Azaraq, et Luca Bruls, doctorant travaillant avec la famille du cheikh. Nous nous sommes rencontrés près de la zawya, dans les rues étroites de Ridina, un quartier de N’Djamena, la capitale du Tchad. Lors d’une promenade nocturne vers l’arrêt de bus, Said a exprimé son souhait d’écrire la biographie du cheikh et l’idée d’une collaboration nous est venue. Peu de temps après, nous avons commencé nos recherches, qui se sont avérées être bien plus que le récit d’un homme aux références islamiques. Elles ont révélé l’histoire d’un groupe de nomades peuls partiellement urbanisés et sédentarisés. En raison de leurs nouvelles conditions de vie et de la pauvreté à laquelle ils étaient confrontés, ils ont adapté leur organisation sociale et cherché à atteindre une stabilité financière grâce à l’agriculture et à ce que N’Djaména avait à offrir. Les jeunes hommes faisaient du commerce au marché, tandis que les femmes vendaient occasionnellement de la nourriture et des objets dans les foyers. Le cheikh, qui avait beaucoup de connaissances, a joué un rôle important dans ces changements. Plus il voyageait pour acquérir des connaissances islamiques et plus il construisait d’écoles coraniques, plus il devenait un homme doté d’un vaste réseau social et d’un pouvoir considérable au sein de sa communauté. Les membres de sa famille le suivaient dans ses voyages et suivaient ses conseils pour devenir eux-mêmes des chefs spirituels. Les enfants des pasteurs venaient étudier en ville, abandonnant souvent leur futur bétail. La biographie du cheikh et les expériences racontées par les membres de sa famille montrent l’importance de l’islam dans un groupe nomade qui s’adapte à d’autres modes de vie.

Nous avons visité les zones urbaines de N’Djaména, fréquentant les différents quartiers où un mélange de citadins de souche et d’anciens éleveurs s’étaient installés et avaient mémorisé les événements du XXe siècle. Nous avons pris la route cahoteuse vers Hadjer Lamis, où la pluie avait verdoyé les champs et où les agriculteurs et leurs familles, qui n’avaient plus que quelques vaches rouges, nous ont accueillis dans leurs maisons en briques de mousse. Nous avons traversé le fleuve Chari Baguirmi, où s’étendaient les champs montrant les restes de maïs et de blé cultivés par les agriculteurs peuls. Comme si elles ramassaient les grains dorés entre le sable, petit à petit, des femmes comme Bint Asheikh et Zahra et des hommes comme Khalifa (décédé en 2025) et Modibo Mahamat, que nous avons rencontrés plus tard, nous ont raconté leurs souvenirs vivants. Ils n’ont cessé de mentionner le nom du lieu Cilcile. Pour y arriver, le cheikh Mahamat Azaraq s’est tourné vers l’est.

La migration qui a apporté la renommée

Le voyage du cheikh a commencé à Walooji, aujourd’hui au Cameroun, où il est né, a grandi et s’est fixé des objectifs. Les Peuls ont migré pendant des siècles, à la recherche d’un environnement approprié pour leur bétail et parfois pour des raisons de sécurité, comme c’est le cas de la famille du cheikh Mahamat Azraq. Tout d’abord, cette famille nomade est entrée au Tchad parce que les autorités camerounaises les ont contraints à payer des taxes pour leur bétail. Ensuite, elle cherchait à se protéger contre les vols et les meurtres. Selon le récit d’un des serviteurs du cheikh, Sa’ina Idriss, un jour, un groupe de « Français noirs d’origine sénégalaise » aurait tué le frère du cheikh. Ce commentaire nous a amenés à nous interroger sur les interactions qui ont pu précéder ce conflit entre un éleveur et l’administration coloniale. Un événement qui a bouleversé beaucoup de gens. Ces conditions ont poussé le cheikh et sa famille à envisager de quitter les territoires colonisés. Lorsque le cheikh et certains de ses frères ont entendu parler des terres autour de Dourbaly au Tchad, ils n’ont pas hésité plus longtemps à quitter Walooji. Plusieurs frères et leurs vaches avaient déjà émigré à Dourbaly vers 1947 et ils ont informé les frères du cheikh des meilleures conditions à Dourbaly, où ils n’étaient pas confrontés au vol, à la taxation et au sang d’un innocent versé, comme l’indique l’histoire de Sa’ina Idriss.

Un matin d’octobre, nous entrons dans la zawya de Ridina pour interviewer Khalifa, un cousin du cheikh Mahamat Azaraq. Nous trouvons un grand groupe de muhajireen, certains rinçant et écrivant leur loha (tableau), d’autres lavant leurs vêtements. Leur maître est assis devant eux et dispense son enseignement. Lorsque nous entrons dans le salon du cheikh, nous trouvons Khalifa qui nous invite à entrer dans la chambre du défunt cheikh Mahamat Azraq lui-même. La pièce est remplie de photos souvenirs des cheikhs qui venaient rendre visite au cheikh Mahamat Azraq, notamment des images du cheikh nigérian Abu al-Fatih et des fils du cheikh Ibrahim Niasse du Sénégal. Nous nous asseyons sur un tapis, face à une armoire remplie d’ouvrages savants islamiques. Lorsque Khalifa nous raconte le voyage que ses oncles et son père ont effectué et les difficultés qu’ils ont rencontrées pendant la marche, il semble ému. Sa voix monte et descend, surtout lorsque Said lui dit : « Je n’arrive pas à croire que tu aies surmonté tout cela », et Khalifa répond « Kay » et secoue la tête de gauche à droite, sous le coup de l’émotion. Khalifa poursuit : « Ce fut une migration très difficile, au cours de laquelle nous avons rencontré de nombreuses épreuves. La distance entre Walooji et Dourbaly était grande, et le soleil était si chaud que le sol sous nos pieds semblait brûlant, car nous parcourions cette distance à pied derrière le bétail. »

Lorsque le cheikh a terminé ses études, il les a rejoints. Il les a retrouvés à Derbaji, un village proche de Dourbaly. Là, il a commencé à enseigner le Coran aux jeunes garçons et filles. La religion ayant une influence majeure sur les Maare Fulani, la communauté s’en remit à cet homme plein de sagesse islamique. L’importance de la religion dans la communauté est en partie liée au rôle que ses membres fulani pensent avoir joué dans la diffusion de l’islam à travers l’Afrique. La famille, tout d’abord, faisait confiance aux qualités cléricales et spirituelles du cheikh Mahamat Azaraq. Il était de leur sang et de leur chair, et les gens lui confièrent donc le leadership.

Dès lors, le cheikh a joué un rôle dans les mouvements et les déplacements des Maare Fulani. Non seulement les gens lui obéissaient parce qu’ils considéraient que désobéir au cheikh revenait à enfreindre la charia, mais lui et ses frères possédaient également un nombre considérable de têtes de bétail, ce qui est un facteur important dans l’organisation géographique des Fulani. En 1952, le cheikh et ses proches ont déménagé à Gawil, une région située à cinquante kilomètres de Derbaji. La terre y était riche en herbe et en étangs, ce qui en faisait un meilleur endroit pour les vaches qu’ils élevaient. À Gawil, le cheikh a ouvert sa première khalwa, où il n’enseignait qu’aux enfants de ses frères et de ses proches. Quelques années plus tard, en 1957, une nouvelle opportunité de migrer vers Cilcile s’est présentée. Le cheikh Mahamat Azaraq et certains de ses proches ont donc déménagé, tandis que d’autres sont restés pour continuer à gérer la khalwa.

Le puits est abondant

D’après les conversations avec Bint Asheikh et Khalifa au sujet des années que le cheikh et ses proches ont passées à Cilcile de 1957 à 1978, il est apparu clairement que la vie sociale à Cilcile continuait d’être marquée par la mobilité. Les gens et le bétail suivaient les caprices des saisons pour joindre les deux bouts. Lorsque les premières gouttes de pluie tombaient à l’automne, les Maare de tout le pays retournaient sur les terres de Cilcile. Les bergers en turban qui s’étaient installés dans des villages comme Hedide, autour du lac Tchad, frappaient leurs bâtons sur les fesses de leurs vaches, qui s’approchaient petit à petit. Les muhajireen de Sheikh Mahamat Azaraq, ses élèves les plus âgés et leurs épouses à N’Djaména, ont mis quelques affaires dans des sacs et sont partis pour le modeste village, dans l’espoir d’une période fertile. Dans ce village, les éleveurs, les citadins et les agriculteurs des Maare Fulani se réunissaient chaque année lorsque le sol devenait détrempé. L’eau est un élément essentiel à la vie, mais elle est aussi un moteur de connexion. Elle rassemble les gens.

Sur une petite véranda au toit de paille dans le village de Meebi, sur les rives du Chari, nous rencontrons Modibo Mahamat. Modibo a 77 ans et est né près du lac Tchad. Après avoir étudié le Coran avec Cheikh Mahamat Azaraq à N’Djaména, il a décidé de se lancer dans l’agriculture et s’est installé à Cilcile, où il est resté toute l’année. Il ne regrette pas ses jours passés dans le village, mais raconte avec amertume comment celui-ci s’est lentement délabré. À Cilcile, les gens vivaient près du puits Bir Tourné Moussa Nayn, sur les terres d’un Peul du nom de Beské. Pour aller chercher de l’eau au puits, ils marchaient pendant une heure avec leurs ânes. Sous le règne du sultan Ahmed Gojal, le puits appartenait à des Arabes éleveurs de vaches. Les Arabes vivaient dans un autre village et venaient souvent saluer leurs voisins peuls. Modibo raconte : « Humma kullo jo fi bakanna. Sabab Sheikh Azaraq da… Ils venaient tous chez nous. Grâce à Sheikh Azaraq. » Il explique qu’ils étaient comme une famille. « C’était grâce à la mahabba (affection) et à la religion. » La curiosité pour le cheikh ne s’est donc pas limitée aux Maare Fulani, mais s’est également étendue à d’autres communautés ethniques. Lors d’une interview à Mani Kosam, un village de Hadjer Lamis, Hisseini a ajouté que le cheikh avait des étudiants arabes et massa à Cilcile. Hisseini est un homme de 85 ans, portant d’énormes lunettes et doté d’un charisme débordant, qui a passé son enfance avec le cheikh à Gawil en tant que berger. Il fait l’éloge du cheikh et se souvient de son incroyable odeur de bois de santal. Nous avons écouté sa voix rauque parmi les bêlements de ses chèvres à Mani Kosam. Il aimait et aime toujours cet homme : « Le cheikh était un fukaraku (homme pauvre). Mais les anciens l’aimaient, car c’était un modibo (érudit religieux) qui savait lire. » Malgré sa pauvreté, le cheikh a acquis un statut pour lui-même et sa communauté.

Le cheikh a sans aucun doute imposé l’islam partout où il s’est installé. Lorsque le cheikh et ses deux épouses sont arrivés à Cilcile, il a enseigné aux enfants de ses frères et sœurs autour d’un feu de cheminée, une habitude que les descendants du cheikh à Meebi ont conservée. L’un de ses premiers élèves, Yahya, qui comme Modibo Mahamat vit à Meebi, a repris les cours à Cilcile lorsque Sheikh est parti pour N’Djaména à la fin des années 50. Sheikh s’est de plus en plus intégré dans les zones urbaines de N’Djaména. Bien que la vie n’ait pas été facile dans les quartiers pauvres de Marjan Daffak et Ridina, il a réussi à s’en sortir en gagnant un plus grand nombre de fidèles musulmans. Pendant ce temps, ses élèves de Cilcile se sont sédentarisés et sont devenus des enseignants du Coran. Leurs moyens de subsistance ont changé. Yahya, Modibo Mahamat et deux autres étaient chargés de cultiver des céréales et de lire le Coran la nuit. Leurs épouses se concentraient sur la transformation des céréales. Pendant la saison des pluies, ils accueillaient leurs parents éleveurs de vaches et les muhajireen du cheikh de N’Djaména. L’expansion de l’islam parmi les Maare Fulani a été un facteur déterminant dans l’adoption d’un mode de vie agricole. En raison de la demande croissante de cultures vivrières dans la ville due à l’augmentation du nombre d’étudiants dans les années 60, les Maare Fulani se sont tournés vers la culture vivrière pour répondre à la demande.

À ce jour, de l’autre côté de la route de la zawya à Ridina, vit Zahra. Zahra a 69 ans. Le lafay de Zahra pend librement sur sa tête. Ses longues mains fines, caractéristiques des grandes éleveuses, touchent les jambes de Luca tandis qu’elle nous donne son point de vue sur les activités agricoles à Cilcile. En 1968, Zahra, jeune mariée et fille de berger, s’est installée à N’Djaména à l’âge de 12 ans. La même année, elle s’est rendue à Cilcile avec son mari, un autre couple et la moitié des muhajireen du cheikh. Chaque année, pendant cinq ans, elle a séjourné à Cilcile pendant six mois. Elle avoue honnêtement que les journées n’étaient pas faciles, car avec d’autres femmes, elle effectuait le khidma murr (travail pénible). Ses paroles nous transportent : « Amshi al-mi, yimshi khatab. Niduggu khala bi ideena, nisayyu eish. Da shughl hana ajur bass… Marcher pour aller chercher de l’eau, du bois. Nous moulions le blé à la main, nous faisions du pain. C’était un travail pour ajur. » Une motivation islamique qui trouvait également un écho dans les paroles de Bint Asheikh : « L’agriculture a baraka. » Zahra est allée à Cilcile parce que le cheikh le lui avait demandé et qu’elle ne pouvait refuser une demande de celui qu’elle appelle affectueusement son père. Ainsi, à la fin des années 60 et au début des années 70, les femmes du village préparaient la nourriture, environ 300 étudiants plantaient des graines de blé, de maïs et de gombo, et récoltaient lorsque les tiges brillaient sous le soleil sahélien. Dès que les pluies abondantes cessaient, ils nettoyaient les terres et un homme responsable apportait la moitié de la récolte à N’Djaména. Là-bas, les épouses et les cousines de Cheikh Mahamat Azaraq stockaient les 30 à 40 sacs dans la zawya, ce qui suffisait à nourrir les étudiants du Coran et les familles Maare de la zawya pendant presque toute l’année.

Adieu : changement de direction

Mais les réserves ne durèrent pas. La fatigue s’accrut à Cilcile. Après le départ de Zahra, sa tante, l’une des épouses du cheikh, s’installa à Cilcile, mais mourut d’une grave maladie contractée à cause de l’eau. Ceux qui restèrent dans le village furent confrontés à des pénuries d’eau croissantes entre 1974 et 1978. Beaucoup de gens en vinrent à manger des feuilles pour apaiser leur faim. Modibo Mahamat, à Meebi, a déclaré avec tristesse : « Bir da wigif bass, akl ma fi, al-mi ma fi…Le puits s’est vidé, il n’y avait plus de nourriture, plus d’eau. C’est ce qui nous a amenés ici. » Les éleveurs ont cessé de venir avec leurs vaches pendant la saison des pluies. Au début de la saison sèche de 1978, le groupe sédentaire composé d’hommes, de femmes, d’enfants et de vaches a quitté Cilcile pour de bon. Aussitôt arrivés, les Peuls sont repartis à pied à la recherche de nouveaux moyens de subsistance et de pâturages plus verts. Certains sont allés à Hadjer Lamis, d’autres à Meebi, et d’autres encore à N’Djaména. Les Haoussas sont arrivés sur le sol de Cilcile peu après le départ des Peuls. Ils ont installé plusieurs pompes à eau et ont lancé un marché hebdomadaire.

À cette époque, les membres de la famille ont également perdu la plupart de leur bétail à cause des vers. La nécessité d’acheter de la nourriture a poussé certains à vendre leurs vaches. Eux aussi ont modifié leurs itinéraires et leurs projets d’avenir. Certains se sont installés dans des villages agricoles, d’autres ont cherché du travail en ville. La zawya de N’Djaména, cependant, était et reste un lieu central où les Maare Peuls se rencontrent et échangent des informations. L’islam est un vecteur important parmi les Maare, dont beaucoup ont troqué la vie de berger contre la ville et dont la majorité ne peut vivre uniquement des profits tirés de l’élevage. La flexibilité et la capacité d’adaptation sont des éléments indispensables du paysage sahélien et de ses habitants.

Pénurie d’eau persistante

Cheikh Mahamat Azaraq a réussi à créer une grande institution religieuse malgré les difficultés auxquelles il a été confronté dès le début. Il a rassemblé les gens, qu’ils soient au village ou en ville, dans la khalwa ou dans les pâturages. Il a joué un rôle de frère, de père et de professeur en mettant en relation les membres des Maare Fulani. De plus, il a été un conseiller et un guide spirituel pendant les périodes économiques et politiques difficiles que les Maare Fulani ont traversées, ainsi que dans les environnements écologiques hostiles dans lesquels ils vivaient. En tant qu’habitants des zones rurales, ils cherchaient refuge avec leur bétail près des étangs, des bassins et des réservoirs. Au fil des ans, la sécheresse a entraîné l’arrêt de la production agricole qui nourrissait des centaines de personnes à Cilcile et à N’Djaména. Jusqu’à présent, aucune source aussi riche que Cilcile n’a été restituée à cette famille. Sous la pression du changement climatique, les cycles de l’eau au Sahel changent et les Peuls adaptent leurs itinéraires en conséquence. Il en résulte un échange continu entre la ville, les éleveurs et les agriculteurs.