Le soleil de fin de matinée cuisait la terre rouge de Beinamar. Jonas, le front perlé de sueur, se tenait au bord de son champ, ce qu’il vit lui coupa le souffle. Des tiges de mil arrachées, un mois de travail réduit en miettes, un champ de mil fraîchement semé a été saccagé par un troupeau de bœufs ce jour dans le village Beinamar.

Le propriétaire, Jonas, un cultivateur Ngambaï chrétien, s’agenouilla, affaiblit de voir ce qui se passe sous ses yeux. Puis il aperçut, au loin, un jeune homme conduisant lentement un troupeau de bœufs. C’était Hamad, un éleveur Peul, qu’il connaissait de vue.

Jonas se releva brusquement. Rugit sur Hamad et avance furieux sur ce dernier. Hamad s’arrêta, ébaillit, les yeux grands ouverts demandant ce qu’il a fait. « Regarde ce que tes bêtes ont fait à mon champ. Tu crois que mon champ est un terrain de jeu ? »

Le ton monta, des altercations ont eu lieu et très vite la tension a quitté le cadre individuel et est devenu un conflit ouvert dans tout le village. En quelques heures, la tension fit tache d’huile dans le village. Des membres des deux communautés, musulmans et chrétiens s’en mêlent, des accusations circulent, des rumeurs se propagent. Les agriculteurs autochtones chrétiens accusent les éleveurs nomades musulmans d’accaparement de terre.

« Ce sont toujours les mêmes ! » lança un homme du quartier. « Ils veulent prendre nos terres à force de passer partout ! »

« Et vous, vous croyez qu’on n’a pas le droit de vivre ici ? » répliqua un jeune Peul.

Très vite, ce n’était plus Jonas contre Hamad. Le conflit devient un conflit entre les chrétiens contre musulmans, agriculteurs contre éleveurs et les vieux souvenirs revinrent.

Des leaders communautaires interviennent, certains attisent les craintes. Certains leaders religieux et chefs traditionnels tirent facilement des conclusions allant plus loin pour remonter le temps. La guerre civile de 1979 a été retiré du placard des oubliettes et a été dépoussiérée et brandit, le problème du Frolinat, les blessures jamais refermées.

« Ce n’est pas qu’une histoire de champ, c’est plus que ça. C’est un vieux projet, un plan bien ficelé depuis l’époque du FROLINAT. Vous avez oublié 79 ? Moi, je n’ai rien oublié. À l’époque déjà, on nous disait que ce n’était qu’un conflit passager. Et pourtant, la guerre est venue, » lâche un chef traditionnel.

De l’autre côté, certains jeunes éleveurs s’organisent, se disent victimes de stigmatisation par rapport à leur ethnie et leur religion et disent avoir le droit de vivre sur toute l’étendue du territoire. « On n’est pas des terroristes, on est des Tchadiens. On a le droit de vivre ici, comme tout le monde », insiste un jeune éleveur. Un autre de poursuivre : « Le vrai problème, c’est qu’il n’y a plus de couloirs de transhumance. Nos bœufs vont où ils peuvent et les cultures s’étendent partout. Même là où passait la piste des troupeaux, maintenant il y a du champ. »

À l’ombre du grand manguier, quelques anciens discutaient à voix basse. Leur regard se portait de temps en temps vers la place du village, où des jeunes s’échangeaient des propos de plus en plus vifs. « Encore une histoire de champ et de troupeaux, » murmura un vieil homme.

Mais cette fois, l’ambiance était différente. Ce n’était pas juste une querelle de clôture ou de passage. Quelque chose dans l’air était plus lourd, les regards se durcissaient, les phrases devenaient tranchantes.

« Tu vois bien, ce sont toujours eux ! Les Peuls, les Arabes… Ils viennent, ils s’installent et après, ils veulent tout prendre. », lance un vieil homme. Un autre de répondre : « Et nous, on serait quoi ? Des intrus ? On vit ici depuis des générations. »

À quelques pas de là, dans une case en banco, le chef du village s’essayait à une médiation. Il avait réuni les représentants des deux camps. « Écoutez, ce n’est pas une affaire de religion. Ce n’est pas une guerre de Dieu, c’est un malentendu, un problème de terrain, essayons de nous parler, » dit-il.

Mais les esprits étaient déjà trop échauffés. La tension monta, la réunion tourna court. Le lendemain, c’est le sous-préfet qui débarqua avec sa garde. Le calme rétabli, mais la paix ? Non. Chacun restait sur ses gardes. Car ici, le conflit entre éleveur et agriculteur plane comme une épée au-dessus des têtes, prête à tomber au moindre mot de travers.

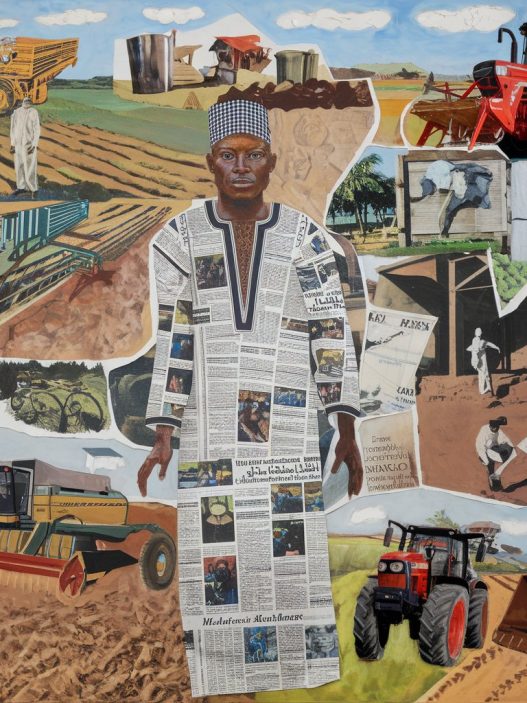

Dans les discussions de village ou dans les grandes villes, un récit s’impose : l’éleveur, Peul ou Arabe est forcément musulman. L’agriculteur, Sara, est forcément chrétien. Et l’on croit avoir tout compris, mais c’est un miroir brisé que l’on regarde. Dans le nord du Tchad, il y a des cultivateurs musulmans. Dans certaines régions du sud, des éleveurs sont chrétiens. Et pourtant, la même histoire se répète. Mais, le vrai problème, ce n’est pas la religion. D’autres facteurs entrent en jeu. Dans les campagnes tchadiennes, les conflits fonciers ressemblent à des braises sous la cendre. Tant que le vent est calme, elles dorment, mais il suffit d’un incident, une rumeur, une accusation, et tout s’embrase. Et trop souvent, on jette la religion comme de l’huile sur le feu.

Mais au fond, ce ne sont pas les croyances qui divisent. Ce sont les stéréotypes qu’on y colle. Ce sont les silences, les malentendus, l’absence de règles claires. Et chaque fois qu’on regarde l’autre uniquement à travers son ethnie ou sa foi, on creuse un peu plus la fracture.

À quelques centaines de kilomètres de là, dans le tumulte du marché à bétail de Diguel Zafaye à N’Djamena, le contraste était frappant. Ici, sous les hangars de tôle ondulée, agriculteurs et éleveurs discutaient, riaient, marchandaient.

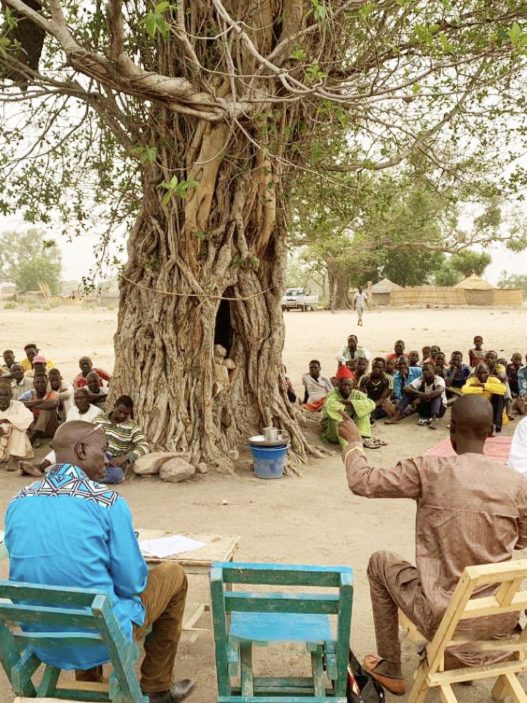

Autour d’un thé brûlant, un focus group organisé par la Plateforme Jeunesse pour le Vivre-Ensemble, une organisation qui œuvre pour la cohabitation pacifique et la cohésion sociale battait son plein. Celle-ci organise régulièrement des échanges avec les éleveurs et les agriculteurs sur les conflits. Assis en cercle, de jeunes commerçants, des éleveurs venus du Salamat, des agriculteurs du Mayo-Kebbi et d’autres provinces sont réunis dans l’enceinte du marché pour un seul but : vendre les produits de leurs activités.

Sur le marché à bétail, éleveurs et agriculteurs venus de tout le pays discutent, commercent, parfois négocient de petites ententes sur le transport du bétail ou le prix du fourrage. Et ce jour, une vérité se dessine. Et comme par enchantement, les protagonistes de Beinamar, Jonas et Hamad se retrouvent dans ce marché bi-hebdomadaire au cœur du focus group.

Le conflit éleveur-agriculteur prend une tournure différente lorsque la Plateforme Jeunesse pour le Vivre-Ensemble décide d’intervenir. En organisant un cercle de parole communautaire, l’organisation a réuni les protagonistes, Jonas et Hamad, ainsi que des anciens, des femmes, des jeunes. Chacun parle des pertes, des peurs, des rumeurs, des injustices ressenties. Leur regard se croisa chacun avec une once de culpabilité. Ils ont décidé de briser le silence pour faire le témoignage du conflit qui leur opposait à Beinamar.

« Ce jour-là, j’ai vu mon champ saccagé. J’ai vu des semaines de travail parties en fumée et j’ai explosé. J’ai vu Hamad avec ses bœufs et tout de suite, j’ai pensé qu’il l’avait fait exprès. La colère m’a aveuglé. Aujourd’hui, je comprends que c’est plus compliqué que ça. Ce n’est pas Hamad le problème, c’est qu’on ne nous dit pas où doivent passer les troupeaux et chacun fait comme il peut, » regrette Jonas.

A son tour de prendre la parole, Hamad, tout comme son précédent, se rend compte que depuis les disputes au village, les stéréotypes pont été en facteur des disputes incessantes. Reconnaissant qu’il ne voulait faire aucun mal, il se jette à l’eau dans ce jeu initié par l’association qui est celui de se libérer en racontant.

« J’ai grandi entre ces champs, je connais même les parents de Jonas. Moi, je ne cherche pas à nuire, mais mes bœufs ont besoin d’eau, d’herbe et on n’a plus de couloirs pour les faire passer. Quand j’ai vu les dégâts, j’ai eu peur, peur qu’on m’accuse, qu’on m’agresse alors j’ai fui et ça a aggravé la situation, » enchaîne Hamad.

A la vue des observations des protagonistes, l’étonnement se lit sur le visage de Mahamat, lui qui est venu du Salamat mais qui visiblement ne vit pas cette situation racontée par les protagonistes sur le Sud du Tchad. « Le problème n’est pas religieux, c’est le sol, le manque d’eau, l’absence de couloirs de transhumance », résume-t-il. Mahamat raconte que dans sa région, les affrontements entre agriculteurs et éleveurs musulmans sont fréquents sans qu’aucun ne parle de conflit interreligieux.

Une femme âgée, assise non loin, culpabilisée et se sentant indexée, intervient en disant que ce sont les stéréotypes qui divisent les deux communautés dans les campagnes et non la dévastation des champs par les troupeaux. « Quand j’étais jeune, on s’aidait entre familles d’éleveurs et d’agriculteurs. Les femmes donnaient du lait, on leur donnait du mil. Aujourd’hui, on a peur les uns des autres, alors qu’on vit sur la même terre. Ce sont les rumeurs qui détruisent plus que les bœufs », dit-elle.

« Il faut que ça s’arrête. Si on continue à croire que chaque conflit est une guerre de religions, on va finir par la provoquer nous-mêmes. La terre est à tout le monde, mais sans règles, c’est la loi du plus fort. Ce qu’il faut, c’est des accords clairs et du respect », conclut Mahamat Tahir, secrétaire général de la Plateforme Jeunesse pour le Vivre-Ensemble.

Un participant de Mongo témoigne aussi que « là-bas, on est tous musulmans. Pourtant, chaque année, il y a des tensions entre les champs et les troupeaux. Le vrai problème, c’est qu’on ne sait plus qui a droit à quelle terre. »

Les conflits entre agriculteurs et éleveurs au Tchad ne datent pas d’hier, mais ils s’intensifient. La démographie augmente, la sécheresse raccourcit les saisons de culture et pousse les éleveurs à descendre plus tôt vers le sud. Les couloirs de transhumance, jadis respectés, sont désormais envahis par des cultures. Faute de cadastre fonctionnel ou de médiation fiable, les malentendus dégénèrent.

« Ce que l’on vit aujourd’hui, c’est l’échec d’un système de gestion des ressources naturelles, » affirme un médiateur communautaire venu du Mandoul. « Tant que l’État ne remet pas en place des mécanismes clairs de dialogue et de partage des terres, les tensions vont continuer, » insiste-t-il lors du focus group.

Le facteur religieux devient alors un catalyseur, un raccourci interprétatif. Il donne un sens émotionnel au conflit, mais détourne de ses véritables causes. Et cela, de nombreux leaders communautaires en prennent désormais conscience.

Petit à petit, les stéréotypes tombent. Jonas découvre que Hamad est né dans le village voisin, qu’il a fréquenté la même école que ses cousins. Hamad apprend que Jonas, malgré son apparente colère, a lui-même perdu un frère lors d’un ancien conflit et veut éviter que l’histoire se répète. Le dialogue devient possible, pas parce que les différences disparaissent, mais parce qu’elles sont reconnues sans être diabolisées.

Jonas et Hamad ne sont pas devenus amis du jour au lendemain, mais ils ont choisi de ne pas être ennemis. Avec l’aide des médiateurs, ils ont identifié des solutions concrètes comme initier ces cadres d’échange au village et réunir les deux communautés pour échanger sur les conflits. Car ils ont compris que c’est en s’écoutant mutuellement qu’ils arriveront à se surpasser et faire la paix.

Dans le vent chaud de la fin d’après-midi, sur le marché de Diguel, un accord naquit. Pas un traité de paix, mais une promesse de vigilance, de dialogue. Une graine plantée entre deux hommes qui, quelques jours plus tôt, s’étaient presque battus.

Cette histoire, bien que locale, porte en elle une leçon nationale. Le conflit éleveur-agriculteur n’est ni une fatalité, ni une guerre de religions. C’est un conflit de territoire, de ressources, de reconnaissance. Et comme tout conflit, il peut être transformé, à condition d’écouter, de comprendre et surtout de dépasser les apparences.