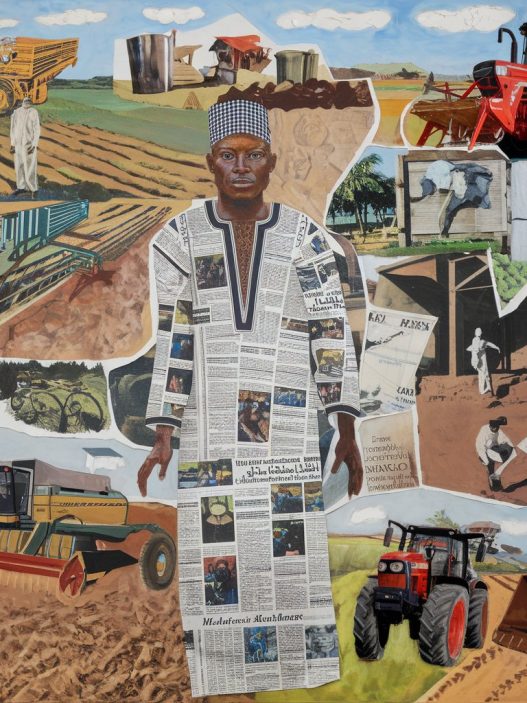

Dans les plaines inondables de Koundoul, au sud de N’Djamena, le sol fertile nourrit les hommes, mais alimente aussi les conflits. Cultivateurs Massa et éleveurs Arabes se disputent ces dernières années, l’accès à une ressource devenue rare : la terre. Pourtant, au cœur de cette tension, des voix se sont élevées. Et le dialogue inespéré a émergé.

Le chant du muezzin vient de s’éteindre dans le petit village de Marmatodji, situé dans la plaine inondable de Koundoul, à quelques kilomètres seulement de N’Djamena. Il est à peine seize heures lorsque Adoum Deye me reçoit sous l’ombre fraîche du grand Nimier qui sert de lieu d’accueil aux visiteurs. Dans le silence relatif de ce soir, seuls se distinguent les bruits des bœufs qu’on détache des piquets et les voix graves des jeunes éleveurs qui appellent leurs troupeaux.

Adoum Deye, turban bien serré autour de la tête, s’avance en tête de fil. A 28 ans, il a déjà derrière lui deux décennies d’expérience de berger. Sa voix s’élève dans l’aire humide : « hé…hé…hourtch ! » les bœufs se mélangent, leurs sabots lourds écrasent le sol encore mouillé par les eaux des pluies de la veille. Autour de lui, d’autres jeunes éleveurs Arabes l’accompagnent. La mission de ce soir est simple : conduire les bœufs très loin pour éviter qu’ils ne s’aventurent dans les jardins voisins. Mais la simplicité visible cache une réalité bien complexe.

« Aujourd’hui, l’espace est saturé. Si tu n’es pas vigilant, et que tes bœufs glissent dans un champ, et que le cultivateur surgit aussitôt, en colère. Ça finit en bagarre, » confie Adoum en ajustant sa canne de berger.

Comme beaucoup de jeunes Arabe éleveurs de la zone, il vit au quotidien la tension entre agriculture, élevage et urbanisation galopante.

Chaque sortie est un enjeu incertain. Entre clôture en fil barbelé, manguiers alignés et champs de riz ou de mil, le troupeau avance difficilement comme dans un labyrinthe. Une seule erreur, un seul faux pas et l’incident peut déclencher un conflit entre les propriétaires de ces champs et les bergers.

Pour comprendre ce climat tendu, il faut remonter quelques décennies en arrière. Dans les années 2000, la plaine inondable de Koundoul ressemblait à un immense terrain de jeu pour les jeunes bergers. Les troupeaux circulaient librement entre le fleuve Logone et les pâturages de village. Les enfants, après l’école coranique, couraient derrière les vœux, avec joie. Les cultivateurs de leur côté plantaient du mil, et du sorgho dans des espaces définis, laissant des larges zones de passages aux troupeaux.

« Nos parents ont pris la question de la terre à la légère. On pensait que c’était inépuisable. Aujourd’hui, tout est vendu aux citadins, et il n’y a plus d’espace pour le pâturages. » Explique Adoum avec amertume.

Ce phénomène a commencé à se produire dans les années 2000-2010. Avec l’urbanisation croissante de N’Djaména, des parties entières de la plaine sont morcelées et cédées. Les autorités locales, souvent complices, vendent des terres à des citadins assoiffés des jardins clos ou des parcelles constructibles. Pour les éleveurs, c’est un coup dur. Les troupeaux doivent désormais parcourir des kilomètres pour trouver de l’herbe. Beaucoup de familles confient une grande partie de leurs animaux aux bouviers Peulhs, chargés de les emmener vers les zones encore disponibles de Mandalia et Lougoun-Gana.

La réduction des espaces de parcours favorise des accrochages. Adoum se souvient d’une scène marquante :

« Un après midi, il y a quelques années, un malentendu a failli finir en drame. Sur la route de Malo-Gaga, un troupeau mal encadré a envahi un champ de riz. Le cultivateur Massa, alerté, est arrivé choqué, il brandit un gourdin. Il a frappé le jeune berger Peulh qui gardait le troupeau. »

« A quelques minutes se souvient Adoum, les jeunes Arabes ont accouru avec des flèches, des machettes ; des gourdins. Les Massa aussi sont venus en renfort. On a cru que le sang allait couler. »

Mais, la confrontation a été évitée grâce à l’intervention de quelques sages des deux camps. « Quand les gens se connaissent, parfois, un simple mot suffit, » raconte Adoum. Mais cet épisode a marqué les esprits : la paix jadis naturelle, n’est plus garantie de nos jours.

Autrefois, les solutions aux conflits sont trouvées chez le Boulama, chef coutumier respecté. Après constat des dégâts, il impose réparation : nombre de plants détruits, somme d’argent à payer. Aujourd’hui, cette autorité est négligée ici. Les jeunes générations contestent sa décision, et les recours se déplacent vers les gendarmeries ou les commissariats souvent corrompus et lents.

Entre champs et troupeaux, l’association Alwida Salam, une jeunesse face aux conflits dans les plaines de Koundoul

Dans les plaines de Koundoul, l’avenir semble boucher par l’urbanisation anarchique, le conflit agropastoral ou foncière et le changement climatique.

C’est dans ce contexte de tension qu’est née une idée nouvelle. Le 13 Juin 2016, a vu le jour l’association Alwida Salam, un nom qui signifie « Union pour la paix » en arabe. Adoum Deye en est le coordinateur.

« Nous avons dit : ça suffit. Si nous le jeunes, nous ne nous organisons pas, demain, il n’y aura plus rien, ni pâturages, ni terre, ni troupeau, ni paix, » se souvient Adoum.

On comprend aisément que les jeunes d’Alwida Salam montrent une autre voie : celle d’une jeunesse qui refuse de subir et qui se dresse pour défendre la paix. Cette initiative de solidarité renforce la cohésion sociale en adhérant à d’autres structures associatives de la commune de Koundoul.

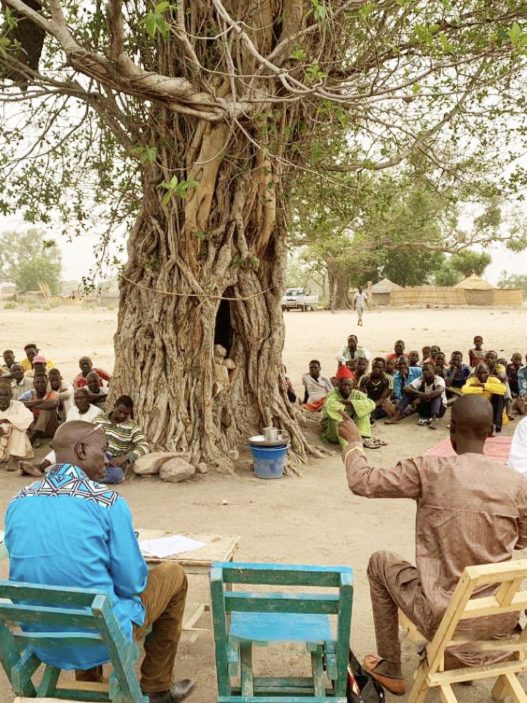

« Notre association est affiliée à la coordination des associations des jeunes pour le développement de la sous-préfecture de Koundoul (CAJDSK). Une plateforme qui réunit en son sein toutes les organisations des jeunes de cette localité dans leurs diversités. (Agriculteur, pêcheur, éleveur, commerçant, étudiant etc. se rassemblent). Un véritable cadre de brassage et de cohabitation où chaque jeune qui y fait partie joue le rôle de relai pour sa communauté, » affirme Adoum.

Les vraies motivations derrière la création d’Alwida Salam

Contrairement à ce que l’on croit, ce n’est pas un simple désir d’entraide qui a poussé ces jeunes à se regrouper. Leur motivation sont profondes et multiples :

L’urbanisation anarchique : l’extension de la ville de N’Djamèna absorbe la plaine sans planification, en repoussant les éleveurs plus loin.

La survie économique : protéger le bétail, c’est protéger leur futur.

La perte d’autorité coutumière : le chef boulama n’a plus le même pouvoir de régulation et les conflits se règlent de manière violente.

La cohabitation pacifique : instaurer un cadre de dialogue inclusif où la voix de chaque membre conte.

« Nous avons compris qu’il fallait nous organiser, explique Adoum. Seul, chacun est faible. Ensemble, nous pouvons défendre nos droits pacifiquement et préparer un avenir meilleure. »

Alwida salam n’est pas qu’une association locale, c’est un état d’esprit. Les jeunes refusent que la cohabitation entre agriculteur et éleveurs soit brisée par le problème foncier et l’absence de régulation. En multipliant les actions de solidarités et en cultivant le dialogue avec les voisins cultivateurs, ils montrent qu’une autre voie est possible.

La première action d’Alwida Slam était simple, mais fondatrice. Chaque membre cotise 500f par mois dans la caisse. Au bout d’un moment, avec cette caisse, l’association a acheté des biens collectifs : cinquante nattes, deux cent verres, cinq tentes, des thermousse et des glacières. Ces biens servent lors des mariages, des funérailles et autres cérémonies.

« Même les Massa et d’autres communautés viennent emprunter. Quand ton voisin utilise ta natte pour son mariage, il voit que tu es son frère, pas son ennemi, » souligne Adoum.

Peu à peu, l’association s’est imposé comme un acteur incontournable du village. Les anciens eux-mêmes viennent consulter les membres en cas de litige. Grace à leur scolarisation, certains jeunes savent aller entre coutume et administration : ils aident à rédiger des plaintes à orienter les dossiers vers la justice.

Dans les plaines de Koundoul, le conflit agro-pastoral n’est pas qu’un simple affrontement d’intérêt : il est le reflet des grands défis du Tchad contemporain. Urbanisation anarchique, vente des terres et effet du climat offrent un futur incertain.

Dans ce paysage troublé, les défis auxquels fait face Alwida-Salam dépasse donc de loin le village Marmatodji. Les changements climatiques réduisent la disponibilité du pâturage. La pression démographique accentue la complétion pour la terre. L’urbanisation anarchique transforme les plaines inondables en quartiers résidentiels. Ces jeunes éleveurs Arabe en sont conscients : « si rien n’est fait, demain, il n’y aura plus de place. Ni pour les champs, ni pour les troupeaux, » conclu-t-il.

Face à ces défis, Alwida Salam n’offre pas une solution miracle. Mais elle propose une voie : celle du dialogue, de la solidarité et de la responsabilité des jeunes.

Dans les rire partagés autour d’une cérémonie, dans la main tendue entre un éleveur et un cultivateur, dans les réunions à la bibliothèque communautaire de Koundoul se dessine un espoir : celui que la jeunesse, en refusant la fatalité des conflits, peut tracer un chemin vers la concorde.