Dans le canton de Mango, dans le sud du Tchad, une crise majeure s’est développée autour des couloirs de transhumance, mettant en évidence des tensions profondes entre éleveurs et agriculteurs. Alors que la nécessité d’une résolution équitable et significative des conflits devient de plus en plus urgente, la question se pose : la justice réside-t-elle dans les tribunaux officiels ou dans la médiation communautaire ?

Ciel nuageux annonçant l’orage, ce 21 juillet 2025 alors que le soleil s’est pointé déjà au zénith, je me rends au village Mango situé au Nord par les cantons Koutoutou et Kara, au Sud-Est par les cantons Béti et Bédjiondo, à l’Ouest par les cantons Nankessé et Nassian et au Nord-Ouest par le village Sama. Au « Carrefour de coexistence », je viens rencontrer les membres de la communauté.

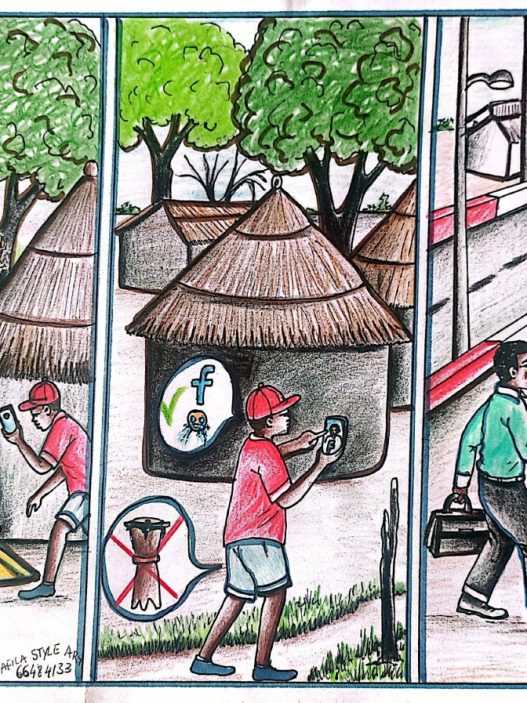

Le village Mango existe depuis 2 siècles en sociétés collectives. Il est composé de plusieurs quartiers et ferriques ou il habite des Gouleyes, des Ngambayes, des Nangtchérés, des Arabes et des Mango les plus représentatives. L’élevage et l’agriculture sont les principales activités économiques. Les couloirs de transhumance, itinéraire spécifique utilisé par les éleveurs pour déplacer leur bétail entre les zones de pâturage saisonnières y sont cruciales pour assurer la coexistence entre les éleveurs et agriculteurs. Cependant, à cause du changement climatique et la croissance démographique ces couloirs sont devenus moins accessibles et fiables qu’avant.

A l’entrée du village, je rencontre un groupe d’éleveurs et agriculteurs qui échangent des salutations. Après les « lapia et les salamalek », Je fais la connaissance d’Adam, un éleveur vêtu d’un grand boubou coloré, qui élève son bétail dans la ferrique Koubou et Peurhongar un agriculteur en chemise colorée et un chapeau traditionnel en raphia tissé en main. Les deux se sont trouvé de plus en plus souvent en position opposée car Adam se bat pour protéger les chemins qui garantissent l’accès à l’eau et aux pâturages pour ses troupeaux, alors que Peurhongar a besoin de la même terre pour nourrir sa famille.

Au fil du temps la situation était devenue une source de conflit, car chaque fois qu’un bovin s’aventurait sur les terres cultivées, cela conduisait à des confrontations. La frustration des agriculteurs grandissait, et ils n’hésitaient pas à faire part de leur mécontentement. Les injures fusaient lors des rencontres villageoises de tout bord, créant une atmosphère déjà tendue. Un jour, lors d’une réunion dans la cour royale du chef de terre Ngarbe, la situation a éclaté. Les villageois se sont rassemblés sous un grand manguier, le lieu habituel pour discuter des problèmes de la communauté. Les voix s’élevaient, et la tension était vive. Selon nos informateurs, Monsieur Peurhongar agité, a pris la parole en s’adressant à Adam et aux autres éleveurs en ces termes : « Vous ignorez depuis toujours que ces terres sont essentielles pour nourrir nos enfants et nos familles. » Selon les mêmes sources, Peurhongar élève sa voix avec beaucoup de colère et de désespoir envers les éleveurs.

Ainsi, Adam se sentant trahi par ce dernier, a répliqué avec force : « Vous ne pensez pas que sans nos troupeaux, votre avenir est en danger et en péril. » Les murmures approbateurs des uns et les grognements de mécontentement des autres ont amplifié l’ambiance émotionnelle et esthétique. C’est-à-dire, les regards étaient chargés de ressentiment, et chacun campait sur ses positions, fermant la porte à tout dialogue constructif. Ce moment de tension, où la colère et la frustration se mêlaient, a marqué le début d’une escalade de violence qui allait déchirer la communauté. Les querelles verbales se sont rapidement transformées en actes de sabotage et d’agression, laissant présager des jours sombres dans le village Mango.

Une nuit tragique

Ainsi, ces incidents ont conduit à des actes de violence. Lors d’une nuit tragique, un affrontement a éclaté entre les deux camps. Les éleveurs, en colère, ont attaqué un champ de arachide et coton cultivés, tandis que les agriculteurs, armés de bâtons de lances pierres et machettes, se sont défendus. Le résultat a été dévastateur : un jeune agriculteur du nom Yoram a perdu la vie dans l’affrontement, et son décès a plongé la communauté dans le choc et l’incompréhension.

La police a été appelée par le chef de terre pour rétablir l’ordre, mais les tensions étaient déjà à leur comble. Le bilan s’établit comme suit : 65 arrestations en cascades (dont 45 hommes et femmes.) Plusieurs armes blanches et à feu saisies entre les mains des protagonistes. 17 troupeaux calcinés, 345 hectares de champs – du coton, de l’arachide, de cérame, de riz, de maïs, de courge et de tubercules – détruit. Plus de 300 cases en obus incendiées et une somme de 855 000.000 FCFA parties en fumées.

Le Secrétaire Général dudit canton, nous renseigne qu’après les violentes confrontations entre les deux groupes, la situation est devenue intenable sur tout le village mêlant tuerie et des vagues de violences émotionnelles sur des personnes âgées, et sexuelles sur des mineures d’une part et d’autre part. Selon lui l’autorité coutumière est incapable de contenir ce conflit.

Au lendemain de ce conflit, la police de renseignement a mené une enquête approfondie sur le village Mango et voisinage, recueillant des témoignages sous anonymat et des preuves matérielles. Cela a conduit à des arrestations de membres des deux groupes en fuite, les suspects ont été placés en garde à vue. Pendant ce temps, la police poursuit son enquête, interrogeant les suspects et recueillant des informations supplémentaires. Chaque suspect a eu le droit d’être assisté par un avocat. Après une période de garde à vue, les enquêteurs ont constitué un dossier comprenant les témoignages, les preuves matérielles et les déclarations des victimes.

Le processus

Au lendemain, l’interrogatoire public a commencé au sein du Commissariat de la Police de Doba. Prenant la parole, le commissaire Oïtana a salué l’auditoire tout en appelant les deux camps aux respects stricts devant Dieu et devant la loi. Ainsi, la parole est partagée par tour de rôle en commençant par le chef de village et ces notables qui affirment que le problème de gestion des couloirs de transhumance ne date pas d’aujourd’hui, « c’est un conflit entretenu et nourri par les autorités administratives et militaires qui n’ont aucune capacité de gestion apaisées de conflits, ni de gouvernance locale. » Ils renchérissent que la plupart de ces administrateurs sont analphabètes et moins outillés dans les lois foncières. Ainsi, la parole est passée aux éleveurs pour leur version. Prenant la parole, le représentant des éleveurs a débuté son commentaire par de mouvements et de gestes irrespectueux, indexant le commissaire titulaire Oïtana et amputant la responsabilité de ce conflit sur l’appareil étatique censé de faire respecter les lois de couloirs de transhumance.

Selon les lois de la République, les troubles à l’ordre public et le manque de respect envers les juges sont les suivants : En cas de perturbation de l’audience, d’interruption des juges ou d’autres comportements qui nuisent au bon déroulement du procès, des sanctions peuvent être appliquées. Cela peut aller d’un simple avertissement à une amende, voire une incarcération. Tout manque de respect envers les juges, peut entrainer des sanctions. Les juges sont les représentants de l’autorité judiciaire et doivent être traités avec respect. Ainsi, le commandant de la police urbaine Monsieur Djasrabé a ordonné au gardien de prison Monsieur Seid d’infliger une sanction carcérale à Adam pour trouble à l’audience. Ainsi, le commandant a suspendu le jugement pour une bonne trentaine de minute d’horloge pour que l’accalmie règne.

Après avoir repris avec le jugement suivi de la libération de Monsieur Adam, le commandant de la police a passé la parole au représentant des agriculteurs pour leur réquisitoire. Prenant la parole, le représentant des éleveurs à vociférer verbalement Adam d’avoir été au centre de ce conflit qui a endeuillé la communauté des agriculteurs aux profits des éleveurs. Vu le climat et la méfiance de deux camps, le commissaire adjoint de la police monsieur Abakar, a suggéré au commissaire titulaire Djasrabé de renvoyer l’affaire devant les hautes juridictions (le Tribunal de Première Instance).

Aussitôt dit, aussitôt fait le commissaire titulaire et le commandant de corps urbain ont ensuite décidé de renvoyer les suspects devant le tribunal de Grande Instance de Doba. Une semaine après, le réquisitoire s’ouvre avec une audience composée, du collectif des avocats de l’accusation et de la défense ont présenté leurs arguments. Les victimes et des témoins ont également été appelés à témoigner. Après avoir entendu toutes les deux parties, le tribunal a délibéré pour déterminer la culpabilité ou l’innocence des suspects.

La suite

Trois jours après, le verdict a été annoncé après une période de délibération. Si les suspects étaient reconnus coupables, le juge a prononcé des peines qui pouvaient varier de simples amendes à des peines de prison lors de cette rencontre, les participants ont témoigné de leur vécu et leurs expériences ancestrales. Cette procédure a non seulement mis en lumière les actes de violence, mais a aussi révélé les tensions sous-jacentes dans la communauté.

Les familles endeuillées du jeune agriculteur ont ressenti la douleur non seulement de la perte d’un être cher, mais aussi de la fracture qui se creusait entre eux. Les jours suivants ont été marqués par un climat de méfiance et de peur. Les éleveurs se sont barricadés chez eux, craignant des représailles, tandis que les agriculteurs, soutenus par des sympathisants venus d’autres coins et recoins, ont intensifié leurs revendications. Les stéréotypes se sont durcis : les éleveurs étaient vus comme des intrus, tandis que les agriculteurs étaient perçus comme des opportunistes. La communauté, autrefois unie, était désormais divisée, chacun campant sur ses positions.

Selon nos sources, les personnes concernées ont eu le sentiment que le procès sur le couloir de transhumance du village de Mango ne s’était pas bien passé de manière équitable. De l’avis de monsieur Goladoum, secrétaire des associations paysannes de Mango affirme que, les agriculteurs ont été condamnés hors d’audience à payer une amende de 500 000 FCFA aux éleveurs pour avoir détruit leurs animaux et endommagé leur habitation. Il mentionne plus loin encore que, pourtant ce sont nos frères agriculteurs qui ont subi de lourdes pertes en perdant un de leurs cadet le nommé Titingar pendant le conflit. L’un d’eux requiert anonyme a même déclaré que la justice tchadienne n’est pas équitable, affirmant qu’elle favorise un clan, des familles et une communauté qui se soutiennent.

Au milieu de ce chaos, Tamadjal âgée environ 86 ans première institutrice bachelière de ce village et présidente des organisations féminines et associations de lutte contre la pauvreté et le bien-être de la famille communautaire villageoise du village Mango, a commencée à réfléchir à des solutions. Elle a toujours rêvé d’un avenir où éleveurs et agriculteurs pourraient coexister. Selon Ngatabe, representant des chefs d’initiations du village Mango, Tamadjal est une actrice de cohésion et de paix dans ce village. La douleur dans les yeux des familles touchées par la violence, a amené cette femme d’agir. Tamadjal a commencé à organiser des rencontres discrètes entre quelques membres des deux groupes, cherchant à établir un dialogue. Elle a invité Adam et Peurhongar à participer, mais au début, ils étaient réticents, méfiants l’un envers l’autre. Pourtant, une rencontre fortuite a changé la donne. Lors d’une réunion de village organisé par la Commission Justice et Paix (CJP) dont Tamadjal est le point focal, Adam, Peurhongar et la vieille femme Tamadjal se sont retrouvés en face à face. La vielle femme Tamadjal a profité de cette réunion a pris la parole, partageant son rêve d’une coexistence pacifique. Elle a évoqué les souvenirs d’un temps où les éleveurs et les agriculteurs partageaient les ressources, où les enfants jouaient ensemble dans les champs. « Nous avons tous besoin de cette terre, » a-t-elle plaidé, « mais nous pouvons trouver un moyen de partager. » Pour que chaque groupe puisse se sentir à l’aise et vaquer à ces occupations. Ces vibrants témoignages reliés par Tamadjal commencent à porter peu à peu des fruits de chaque côté. Ainsi, les deux camps se sont mis à écouter plus les engagements et les propos de cette femme enfin d’enterrer la hache de la guerre. Les tensions ont commencé à se dissiper. Adam, touché par l’engagement de cette dernière. Les deux camps et Tamadjal, ont commencé à reconsidérer leur position.

Ils ont accepté de participer à un autre forum communautaire dénommé « Djiraybé Altadoum » qui signifie littéralement construisons la ville par le travail, réunissant des voix souvent ignorées, les « silencieux » qui aspirent à la paix. Peurhongar, également influencé par l’appel de Tamadjal, a accepté de dialoguer, reconnaissant qu’une solution pacifique était nécessaire pour l’avenir de leurs familles. Le forum a été un tournant. Des témoignages poignants ont été partagés, des histoires de souffrance et de perte, mais aussi des visions d’espoir. Les participants ont convenu d’établir des règles de partage des ressources, de mettre en place des systèmes de rotation des terres et de créer des comités mixtes pour résoudre les conflits futurs.

Les gens ont besoin de la terre pour plusieurs raisons essentielles. Tout d’abord, elle est une source de vie, car elle fournit des ressources comme la nourriture, l’eau et les matériaux pour construire des abris. Pour les agriculteurs et les éleveurs, la terre est également un espace vital pour cultiver des cultures et faire paître leurs animaux, ce qui est crucial pour leur survie économique.

Quel est le rôle de la médiation ?

La médiation dans les conflits liés à la terre est importante car elle permet aux parties de trouver des solutions pacifiques sans recourir à la violence. Cette approche favorise le dialogue et aide à établir des relations de confiance entre les différentes communautés. Les gens apprécient cette forme de médiation, car elle leur donne la possibilité de participer activement à la résolution des conflits, plutôt que de laisser les décisions entre les mains d’autorités extérieures. Les aspects qui fonctionnent dans cette médiation incluent l’écoute et le respect des besoins de chaque partie. En impliquant les deux côtés dans la discussion, on peut souvent trouver des compromis qui satisfont les intérêts de chacun. De plus, la médiation permet de préserver les liens sociaux et la cohésion communautaire, ce qui est essentiel pour la stabilité à long terme. En somme, la terre est un élément central de la vie humaine, de sa société et la médiation aide à gérer les conflits qui en découlent de manière constructive. Grâce à l’empathie et à la compréhension mutuelle, les tensions ont commencé à s’apaiser. Ainsi, l’histoire de Mango illustre que même dans les pires moments de polarisation, le dialogue peut ouvrir des voies vers la réconciliation. Car, les conflits peuvent surgir entre éleveurs et agriculteurs, et les solutions sont possibles pour l’améliorer tel en est le cas illustratif de cette femme Tamadjal. Adam Peurhongar, bien que toujours conscients des défis à relever, s’engagent à travailler ensemble pour bâtir un avenir meilleur. Tamadjal, en tant que catalyseur de ce changement, continue de jouer un rôle clé, prouvant que la volonté de paix peut triompher des divisions historiques.