Le soleil n’est pas encore haut dans le ciel ce jour-là, mais la chaleur commence déjà à se faire sentir dans la vallée du Logone où se situe le village Karaska. En cette matinée bonheur, Karaska se réveille avec son ambiance habituelle pendant cette période de pêche traditionnelle. Il est déjà 06h 45mn et la lumière du soleil se reflète timidement sur les herbes. Près de notre position, cette lumière dessine également les ombres des jeunes pécheurs Mousgoum rassemblés le long d’une tranchée soigneusement creusées dans la terre humide perpendiculaire au fleuve. Ces jeunes hommes sont majoritairement robustes et musclés, de teints noirs et aux silhouettes dynamiques. Ils s’activent avec toute sorte d’outils de travail : pelles, pioche gourdin, matériels de pêche pour prendre du poisson dans les ‘moul’.

Soudain, un cri perce l’aire tranquille. Ces tranchées servent à capturer les poissons lorsque le fleuve gonfle pendant la saison des crues. Un jeune pécheur redresse la tête juste à temps pour voir un troupeau de bœufs qui s’approche dangereusement des tranchées. En quelques instants, le chao s’installe. Un troupeau de bœufs guidé par un berger peulh vêtu d’un boubou de couleur noire foncée se dirige vers le bord du fleuve visiblement pour abreuveur ses bétails. Mais à l’instant où une grosse vache s’approche d’une tranchée, le calme se transforme en panique : « Hey… hey… yalah gaboulou… gaboulou» (« Repartez, repartez par là-bas ») quelqu’un a crié ainsi dans le groupe de pécheurs visiblement indisposé par cette présence inattendue des troupeaux dans ce lieu. Ils ont joint l’acte à la parole en chassant les bœufs qui se dispersent automatiquement. Pris de panique, mais surtout sans le savoir, plusieurs bœufs tombent lourdement dans les tranchées cachées sous les hautes herbes. Un piège non intentionnel qui va alimenter la rancœur entre deux communautés.

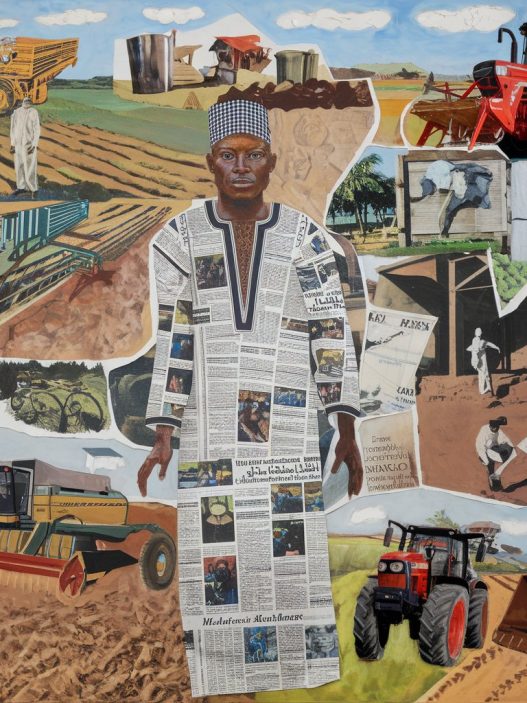

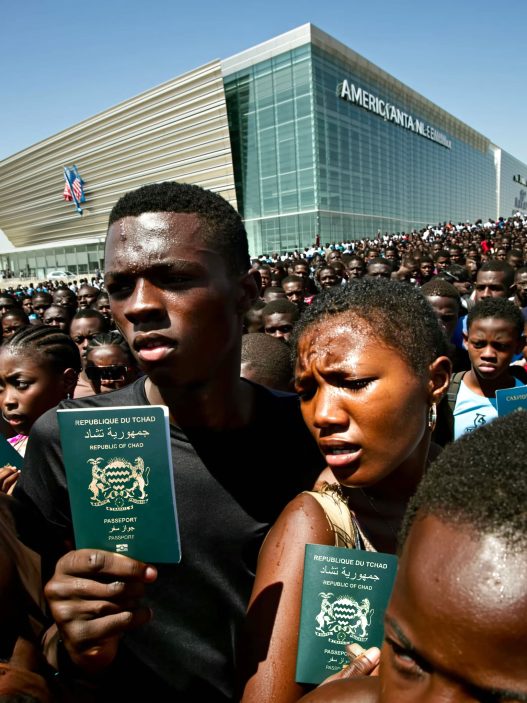

En effet, la zone des Yaéré, située dans la vallée du Logone au Tchad, plus précisément dans la province du Chari Baguirmi, est un carrefour qui rassemble agriculteurs, éleveurs et pêcheurs. Elle se révèle être un terrain riche en pâturage pour les éleveurs Peul nomade transhumants qui y séjournent pendant une période de l’année, en particulier le groupe Alijam. Les éleveurs transhumants Alijam sont un groupe foulbé qui s’identifient par leurs bœufs cornus et robustes à la couleur blanche majoritairement. Ils sont un groupe fulbé qui migre du Lac-Tchad vers l’extrême sud du Tchad en fonction des saisons, en traversant la région du Chari Baguirmi auquel appartient le département du Chari. Le département du Chari en question, est une zone stratégique pour ces éleveurs en raison des disponibilités en ressources fourragères tels que les yaérés qui comportent des points d’eau disponible qu’on observe dans la sous-préfecture de Lougoune Gana frontalier au Cameroun. Cette zone, constitue un arrêt stratégique pour les transhumants, où ces derniers s’y installent en passant une bonne partie de l’année pour permettre aux troupeau de bien se nourrir et de s’abreuver. Cependant, cette occupation temporaire est faite d’inter actions aussi positives que négatives entre ces transhumants et les autochtones, bien que leurs activités soient distinctes. Pratiquement, La coexistence entre ces deux groupes est marquée par les besoins autour des ressources naturelles, mais aussi des complémentarités socioéconomiques. Cette coexistence est mise à l’épreuve par la présence des ‘mouls’, qui constituent le noyau des tensions silencieuses entre ces deux communautés. Des tensions moins médiatisées qui sont à la base des grands conflits meurtriers comme celui de l’année 2022 qui a fait des milliers des déplacés du côté des deux frontières entre le Tchad et le Cameroun.

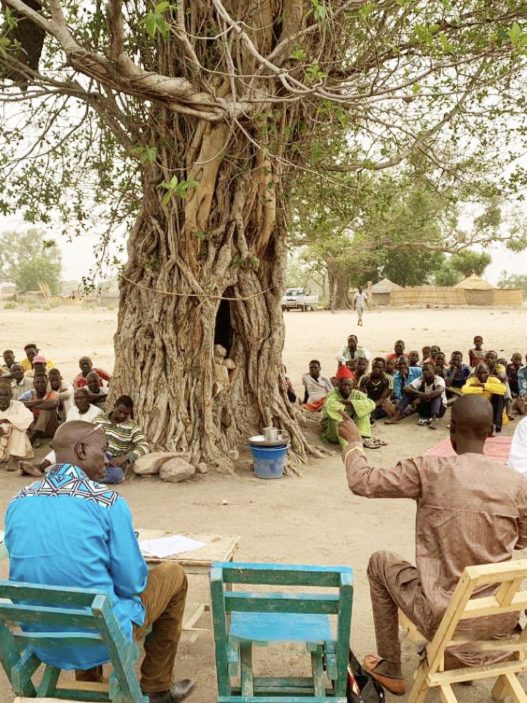

Rencontre avec un campement peul

Il est 8h13mn lorsque nous faisons notre entrée dans le campement le plus proche du village Karaska pour échanger avec le chef de ferrique autour de l’objet de notre visite. Il faut rappeler que j’étais accompagné de Moumin, un jeune autochtone que j’ai fait sa connaissance le soir de mon arriver dans le village. Il a accepté volontiers de m’accompagner le lendemain auprès de ces éleveurs peuls. Il faut souligner que Moumin, est beaucoup connu par les jeunes peuls, Mousgoum et Kotoko de la zone qui viennent souvent dans le débit de boisson de sa grande sœur pour passer un bon moment de divertissement. Arriver au campement, nous traversons la cour du cheik qui se trouve déjà mouvementée en cette matinée par la présence d’hommes et des femmes. Il y a des enfants qui s’amusent torses nues à côté d’un chien, de beaucoup d’ânes et des jeunes bovins. En avançant on aperçoit droit devant nous, trois grandes cordes étalées en diagonale sur le sol qui servent à attacher les petits ruminants qui ne partent pas encore en pâturage. « Attention Firmin, ne saute pas sur ces cordes, il faut les contourner. C’est interdit de sauter sur çà-là. C’est leur tradition comme çà » s’exclame ainsi Moumin à moi, pour me rappeler à l’ordre. J’ai bien respecter son consigne du coup, et nous nous sommes approchés d’Amadou et de ses deux fils Djabir et Ousman qui nous accueillent sur une natte en feuille de rônier. Après les salutations d’usages, et quelques minutes ensuite, nous expliquons les raisons de notre présence : celles de découvrir l’interaction entre les autochtones Mousgoum et les éleveurs nomades peuls au sujet des moul. Aussitôt dit, Djabir, le fils ainé que nous avons rencontré dans le village à la veille, chez la sœur de Moumin, parait visiblement touché par cette question de moul. Il affirme du coup, en arabe en ces termes : « Walaye akouy kalam hana moul fatarasse hanana marawaye fi hiné. ILé Allah besse gay chiffe léna bagarna tara.. nass hana hilé douass bess i dourou fi kalam hana moul ilé hi nakoutou hi nakoutou bess ! hou da kalam gassi lena mara wouay hoh hi djiba miskila daymane » (« vraiment mon frère, l’affaire de moul que vous voyez là, c’est seul Dieu qui sauve nos bétails. C’est la cause principale des mésententes dans cette zone. Les autochtones ne veulent que la bagarre ils ne font que creuser et cela constitue un danger pour nos bétails et c’est aussi la source des mésententes ici »)

Il nous fait comprendre que parmi ces mouls, il y en a qui sont grands et profonds, capables de noyer même un être humain. C’est ainsi qu’il nous propose d’aller avec lui tout de suite même, juste derrière le campement pour constater. Chose que nous acceptons avec plaisir. Et chemin faisant il avoue que : « Vraiment les pécheurs d’ici sont très méchants avec nous les éleveurs. Ils ne veulent pas de nous ici à cause de ces mouls et pourtant c’est bien la trace de nos arrières grands parents que nous suivons. C’est bien ici qu’ils viennent s’installer avant de repartir en saison de pluie mais ils ne connaissaient pas ces problèmes par le passé. Aujourd’hui ce n’est plus le cas, on trouve trop de problème surtout pendant notre arrivée en fin de saison quand ces mouls sont encore remplie d’eau. Il n’est pas facile de circuler en paix avec les bétails en cette période pourtant nous payons chère les gendarmes avant de nous laisser s’installer tu vois ça ? Ces gens sont des ignorants et méchant. Même récemment dans un village Kotoko situé non loin d’ici il y a eu un conflit autour de ce sujet et les Kotoko ont avouer qu’ils ne veulent pas d’éleveurs ici, avoue-t-il avec regret. »

A la suite des raisonnements de Djabir, l’on peut lire sa perception vis-à-vis des autochtones au sujet de l’utilisation de l’espace. Il se dégage un sentiment de méfiance et de frustration de ce récit personnels.

Le point de vue des pêcheurs Mousgoum

D’après Mermon Sylvain, âgés d’une soixantaine d’années, ancien pêcheur de son état et boulama (chef de quartier ou chef de village) du quartier Sara de Holom que nous avons rencontré à son domicile : « Au commencement je reconnais que le travail qui nous nourrit avec mes enfants est la pèche à la goura (sorte de piège à poisson). C’est avec ça qu’on se débrouille avec au bord de l’eau. C’est une technique ancestrale qu’on a apprise. En ce qui concerne le moul, c’est un nom en langue locale qui désigne quelque chose qui est à l’image d’un moule qu’on fabrique à base de bois sec pour donner forme à la brique. Quand tu enlèves le bois tu laisses la brique au sol n’est-ce pas ? voilà donc c’est comme-ça qu’on a nommé ces tranchées de pèche moul car quand le poison y entre il est considéré comme de la brique. C’est sur le terrain de nos aïeuls qu’on implante chacun son moul. Çà quitte du bord de l’eau jusqu’à une marre identifier quelque part en brousse. Sa longueur peut variée entre trois à quatre mille mètres selon la capacité de la famille. Pendant que le fleuve se gonfle, les poissons suivent la ligne du moule et y prenne refuge, se fécondent et se multiplient dans ce moule. En période où le fleuve baisse, on ferme l’entrée à l’aide d’un filet et du bois fixé au sol. Un moule peut don te donner entre sept à huit pirogues de poisson qui peuvent valoir entre deux à trois millions de CFA. C’est sur les terrains de nos que nous faisons çà et il faut payer cher les autorités militaires avant de commencer à creuser, entre 300 à 600 mille CFA.»

D’un autre côté, les pêcheurs Mousgoum défendent leur pratique comme une technique essentielle à leur survie. Selon Mermon Sylvain, les moules ne sont pas un simple piège, mais une méthode stratégique de pêche transmise de génération en génération. Il rappelle aussi que leur mise en place nécessite une autorisation et un paiement aux autorités militaires.

Dans un autre campement, la vie suit son cours. Malgré les tensions, certaines interactions entre éleveurs et pêcheurs montrent des formes de coopération. C’est l’exemple de la bouse de vache qui apporte une réponse à la question de manque d’énergie toute en créant un lien entre les deux communautés. Le plus souvent, au campement, les femmes du village viennent récupérer de la bouse de vache séchée. En effet, dans ce coin reculé, la question d’énergie se pose avec acuité car c’est une plaine d’inondation dépourvue de bois. C’est donc la bouse de vache qui est utilisée comme source principale d’énergie. On utilise cela pour la cuisson et le fumage de poisson. Cet échange illustre un aspect fondamental de la vie locale : l’interdépendance des communautés malgré leurs différends. À travers ces interactions quotidiennes, un équilibre fragile se dessine, donnant l’espoir d’un dialogue durable entre ces communautés.

Le jour du marché hebdomadaire : jour de retrouvaille sans distinction

Le marché de Karaska devient un espace d’apaisement. Dans ce marché animé, où les échanges commerciaux sont essentiels à la survie de tous, les rivalités s’effacent momentanément au profit du besoin de coexister. Au marché de Karaska, on peut observer des scènes de complémentarité. Une agitation joyeuse règne sur la grande place du village située juste au bord de l’eau. Sous les tentes de fortune, des étals débordent de poissons séchés, de légumes colorés et de vêtement. Les marchands interpellent les passants, vantant la qualité de leurs produits. Il y a assez de pirogues garées qui sont les moyens de transport essentielle de cette zone reculée.

Adoum, le pêcheur, est là, négociant le prix de ses poissons avec une femme venue de la ville visiblement à travers son habillement. Il lève la tête et aperçoit Amadou à quelques mètres, discutant avec un boucher. Le regard des deux hommes se croise. Un instant de silence s’installe, lourd de souvenirs récents. Puis, sans un mot, Amadou s’approche. Il tient en mais un panier contenant quelque morceau de canne à sucre communément appelée « réqué » en langue locale. « Tiens, prends ça, » dit-il en tendant quelques morceaux de cet aliment qu’il avait sortie du panier. « Un geste de paix, » Adoum hésite, puis accepte. « Pour ta famille, » murmure-t-il. Les deux hommes se fixent, puis échangent un sourire. Autour d’eux, la vie continue : des femmes Mousgoum achètent du lait aux Peuls, Tandis que des éleveurs acquièrent du poisson pour leur souper. Le marché est un espace où les rivalités s’effacent temporairement devant les nécessités du quotidien.

Si le conflit des tranchées demeure une plaie ouverte, ici, sur cette place animée, une autre réalité s’impose : celle de l’interdépendance. Car au-delà des tensions, éleveurs et pêcheurs ont besoin les uns des autres pour survivre. Et peut-être, au fil du temps, apprendront-ils à partager durablement les ressources du Yaéré. Des moments de coopération montrent qu’une coexistence pacifique est possible. Éleveurs et pêcheurs, bien que divisés par l’usage du territoire, dépendent mutuellement des ressources du Yaéré.