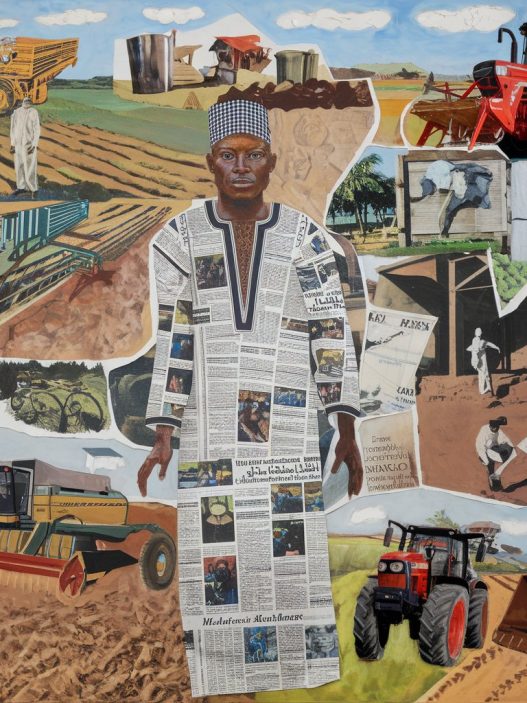

Le conflit agropastoral qui a éclaté à Mandelia le 15 septembre 2020, coûtant la vie à un jeune homme de 14 ans, révèle une réalité souvent occultée, mais qui affecte profondément les habitants. Parmi eux, Hadja, une commerçante et sœur de la victime, exprime son désarroi et sa colère envers les nomades à travers les produits agricoles qu’elle vend sur le marché. Son témoignage met en lumière les conséquences humaines et sociales de ce conflit.

Un point d’attention : Jour du marché hebdomadaire

Nous sommes le mardi 7 janvier 2025, dans le département de Mandelia, au sud de N’Djamena. C’est le jour du marché hebdomadaire, et il est 8 heures précises. Les commerçants, venus de tous les coins du département et d’ailleurs, affluent en masse vers le marché. D’un côté, je les observe transporter leurs divers produits à l’aide de porte-tout (pousse-pousses), de motos-taxis et de bus. De l’autre côté, des femmes nomades avancent en file indienne, portant sur leur tête de grandes calebasses remplies de lait, tandis qu’elles tiennent dans leurs mains un panier contenant de petites calebasses ou la corde d’un âne chargé de bidons de 25 litres remplis de lait caillé et de beurre. Quelques minutes plus tard, les éleveurs nomades commencent à amener leur bétail, composé principalement de moutons et de chèvres, sur le marché. C’est à ce moment que je remarque les positions distinctes de ces deux groupes, notamment celle des nomades sont restés vers l’Est avec leur produit, vers l’Ouest les agriculteurs et vers le Sud c’est un espace reservé pour la vente des batails. À 10 heures, le marché était déjà bien animé. Il y a une forte ambiance, les éleveurs et les agriculteurs s’entremêlent spontanément, se cohabitent, se frottent, échangent des idées, des nouvelles et des produits. Cette ambiance sur le marché nous montre une dynamique entre ces deux communautés. Cependant, il y a une face cachée de conflit agriculteur-éleveurs dont je vais le raconter dans les paragraphes suivants.

Le visage caché du conflit

Sous l’effet du conflit agropastoral, les victimes sont parfois affectées psychologiquement, ce qui compromet leur dynamique sur le marché. Le 21 janvier 2025, à 10 heures précises, à la mairie de Mandalia, j’ai rencontré Maurice, le greffier, dans son bureau. Vêtu d’une veste bleue, il m’a livré son point de vue sur la dynamique du marché. Selon lui, agriculteurs et éleveurs coexistent généralement bien dans cet espace économique et social. Cependant, il a ajouté que certaines familles d’agriculteurs, marquées par des conflits passés, gardent une rancune tenace. Lorsqu’elles se retrouvent sur le marché, elles laissent souvent leurs émotions prendre le dessus sur leur raison d’être, ce qui entraîne des tensions et des malentendus entre les deux groupes. La nuance apportée Maurice a confirmé une scène dont j’avais été témoin sur le marché.

Ce même 21 janvier, jour du marché hebdomadaire, après avoir presque fait le tour du marché, j’étais fatigué. En arrivant près de l’espace réservé aux vendeurs de mil, je me suis assis juste derrière une commerçante d’une trentaine d’années, nommée Hadja. Elle était assise sur un petit banc, sous un hangar aux piliers de bois et au toit de paille, vêtue d’un pagne et portant un foulard rose sur la tête. Devant elle, trois grandes tasses remplies de mil, et à sa droite, trois sacs de mil. Soudain, une femme nomade est apparue, portant un « hibaya » rouge orné de motifs bleus. Elle était manifestement une cliente habituelle de Hadja et souhaitait acheter quelques coros de maïs. Il faut noter qu’un coro de maïs coûte généralement 750 FCFA. Cependant, la commerçante avait un prix distinct pour les éleveurs : elle a demandé 1 250 FCFA à la femme nomade. Celle-ci, surprise, est restée silencieuse un moment avant de pousser un profond soupir. Elle a alors tenté de négocier, demandant un rabais, mais Hadja est restée inflexible. Sur un ton ferme, elle lui a dit : « Kan ti-chili, chili ; kan-ma adjabak, kali », ce qui se traduit littéralement par : « Si tu veux prendre, prends ; si cela ne te plaît pas, laisse. » La femme nomade, d’une voix basse, a répondu : « Ma nackdarh », signifiant « Je ne peux pas », avant de disparaître dans la foule.

Cette scène a particulièrement retenu mon attention. Je me suis approché de la vendeuse pour tenter de comprendre cette partie immergée de l’iceberg, révélatrice des tensions sous-jacentes entre agriculteurs et éleveurs.

Violente attaque contre des cultures détruites

Lors de notre entretien, Hadja a saisi l’occasion pour raconter une anecdote douloureuse. Tout a commencé le 15 septembre 2020. Son jeune frère de 14 ans était parti surveiller le champ de haricots de la famille, car la période de récolte approchait. La famille cultivait un hectare de haricots. Environ une heure plus tard, le fils de leur voisin, qui surveillait également le champ de ses parents, est revenu en courant, essoufflé, pour les informer que les « Mbororo » avaient fait entrer leur « bagare » (ce qui signifie littéralement « bœufs » en français) dans le champ et que son jeune frère avait été tué par l’un des Mbororo alors qu’il tentait d’empêcher les bœufs de détruire les cultures. Lorsque la famille est arrivée sur les lieux, les assaillants avaient déjà disparu. « Nous n’avons retrouvé que le corps de notre petit frère », a-t-elle déclaré, la voix tremblante, marquant une pause, son visage pâle. Elle a poursuivi en expliquant que son père, accompagné de quelques membres de la famille et de voisins, avait suivi les traces des éleveurs. Lorsqu’ils les ont retrouvés, les éleveurs n’ont pas hésité à réagir violemment. Ils ont blessé son père à la cuisse gauche avec une arme à feu, a-t-elle ajouté, la voix brisée. Visiblement, les éleveurs n’étaient pas seulement armés de flèches, mais aussi d’armes à feu. Dans l’urgence, la brigade de Mandalia est intervenue pour les arrêter. Ils ont été détenus pendant deux jours. Après une courte respiration, elle a repris, la voix tremblante, comme si elle retenait ses larmes : « Le plus choquant, c’est que, devant la justice, ils ont proposé de verser 200 000 francs pour notre champ détruit et 1 500 000 francs pour le dia. Apparemment, ce sont les employés d’un général», a-t-elle conclu à voix basse. Finalement, la famille de Hadja a accepté le prix du sang pour la mort de son fils. Elle a qualifié les éleveurs de personnes méchantes, responsables de la faim dans leur localité, car ils sont, selon ses propres mots, des « destructeurs de champs ».

À la fin de notre entretien, Hadja nous a confié qu’elle ne supportait plus de voir les éleveurs et qu’elle les détestait. Elle s’est interrogée : « S’ils considèrent les champs comme de la nourriture pour leur bétail, pourquoi viennent-ils encore acheter nos produits ? » Elle a terminé son récit, un vécu qui la brûle et qui reste gravé dans sa mémoire, les larmes aux yeux.

Pour enrichir ce récit, Issa, le délégué chargé du suivi du marché, que nous avons rencontré au marché à bétail, vêtu d’un boubou blanc, assis sur une chaise derrière une table où étaient posés des tickets de marché, a corroboré les propos de Hadja. Il a expliqué que ce sont souvent les éleveurs nomades qui provoquent les agriculteurs. Il a estimé que les familles d’agriculteurs ayant vécu de telles situations trouvent un « terrain d’attaque » pour priver les éleveurs des produits agricoles exposés sur le marché, soit en augmentant les prix, soit en refusant catégoriquement de leur vendre. Mon entretien avec une femme nomade commerçante de lait et de beurre, nommée Halimatou, assise sur des petits morceaux de briques arrangés, voilée d’un « hibailla » rouge orné de motifs bleu ciel et jaunes, devant une grande calebasse remplie de lait et quelques bidons d’un litre et demi ainsi qu’un bidon jaune de 25 litres à ses côtés, a conclu les témoignages de mes précédents interlocuteurs. Elle m’a confié qu’elle et ses sœurs nomades, assises sous un hangar avec les mêmes marchandises, étaient parfois confrontées à ce genre de situation, non seulement sur ce marché, mais aussi dans d’autres. Elle a terminé en disant que ceux qui provoquent les agriculteurs sont souvent des passants, mais que lorsqu’elles arrivent après, elles en subissent les conséquences de plein fouet, ce qui les affecte profondément.

Ce traumatisme poignant, caché derrière le conflit agriculteur-éleveur, que j’ai découvert à travers l’histoire de Hadja, m’a réellement montré qu’il existe une dimension ignorée du conflit qui impacte les sentiments et les jugements des victimes. Je qualifie cette situation de « crise froide ». En conséquence, les deux communautés se retrouvent face à cette réalité. Je me demande : cette partie cachée du conflit ne pourrait-elle pas être un effet papillon capable de rallumer une étincelle sur la poudre ?